0 引言

1978 年我国开始实行改革开放,伴随着知识存量的增加和技术的进步,我国的经济进入了快车道。但随着经济的快速发展,区域经济发展不平衡现象越来越突出,这种现象不仅出现在中部与东部沿海,已逐步扩大到西部。2017 年四川省人均 GDP 为 44651 元;但是各市州的人均GDP 差异较大,其中攀枝花市人均 GDP 高达 95289 元位列第一,成都市为 86911 元位列第二;而巴中市和甘孜州人均 GDP 仅有 18148 元和 22097 元。适当的区域经济差异能够促进各种资源的有效配置,但是差异过大则会抑制区域经济的可持续发展,且随着四川经济的不断发展,已长期存在“成都一城独大,远远领先其他城市”的区域结构。所以近年来,四川积极实施多点多极支撑发展战略和实施工业与城镇化的城乡互动、统筹战略以及创新驱动发展策略。通过“三大发展”战略的实施,试图解决区域经济不平衡的问题,构建和推进区域的协同发展。

1 四川经济概况

2017,四川地区生产总值达到 36980.2 亿元,与上一年相比增长了 8.1%。其中,第一产业增长 3.8%,第二产业增长 7.5%,第三产业增长 9.8%;人均 GDP 是 44651 元,较上年增长 7.5%。且 2017 年三次产业结构为 11.6誜38.7誜49.7,满足了“三二一”的合理结构与布局。

改革开放以后,经济飞速发展,1978-2016 年四川地区的 GDP 从 184.6 亿元增长到 32680.5 亿元,尤其是2000-2010 年经济增长呈现增速较快的特点,年均增长12.07%。

2 四川区域经济差异实证分析

2.1 区域经济综合指标的构建

2.1.1 综合指标的构建原则

①代表性原则。指标应具有一定的典型代表性,能够尽可能精准反映出不同区域的经济发展水平。

②弱相关性原则。从理论上讲,所选择的指标与指标应是完全没有联系的,这样每项指标的作用才能充分发挥。而事实上全部关于经济的指标都具有一定关联性,所以在选择时应挑选相关度不太高的指标。

③可量化性和可操作性原则。可量化性指的是区域经济综合指标体系中的各个指标都必须能够量化,这样才能逐级累计计算;而可操作性指的是应尽可能的选取容易获取的数据,例如可在统计年鉴中查询的数据,且指标的选取不要过多。

2.1.2 综合指标的选取

遵循上述原则,从经济的发展水平中选取了10 个指标建立综合指标体系,分别为四川省 21 个市州的人均GDP(X1)、第二产业比重(X2)、第三产业比重(X3)、人均固定资产投资(X4)、人均可支配收入(X5)、进出口总额(X6)、城镇化率(X7)、地方财政收入(X8)、常住人口数(X9)和建筑业总产值(X10)。

图1 四川地区生产总值和增长速度图

2.2 聚类分析

运用聚类分析将21 个市州分为 5 类,体现经济差异的不均衡,分区域的描述四川经济差异现状。(图 2)

由于四川省21 个市州的经济差异显著,经济发展不平衡,结合聚类分析和四川省的实际状况,我们将四川分为了 5 个类别。

经济超发达区域:成都;经济发达区域:攀枝花;经济较发达区域:泸州、德阳、乐山和绵阳;经济欠发达区域:自贡、宜宾;将剩余城市归为经济落后区域。

2.3 因子分析

运用因子分析,从10 个变量中提取公因子后通过分析得出四川省各区域发展水平的综合得分排序。

表1 KMO 和巴特利特检验

由表1 可看出:KMO 值为 0.694,大于 0.6,所以选指标适合做因子分析。Bartlett 检验中 P 值为 0.000<0.1,说明在置信度为 0.001 的水平下显著。

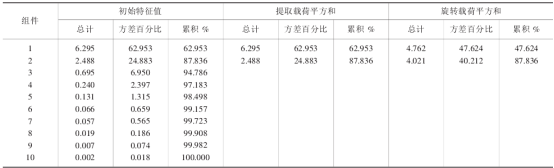

由表2 可看出:选取的前两个因子的方差分别为 6.295 和 2.488,均大于 1,且累计贡献率为 87.836%>80%,这说明所提取的因子能够解释 87.836%的原始变量,提取信息丢失的较少。因此本文将这两个因子作为公因子来代替原始的 10 维特征空间。(表 3)

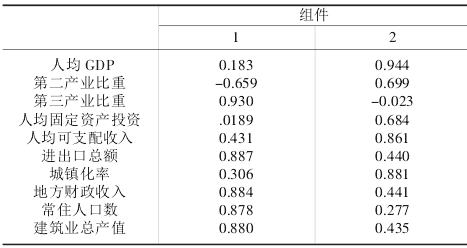

对于公因子1,可以看到它对第三产业比重、进出口总额以及地方财政收入影响较大,将公因子 f1 命名为经济规模水平因子。

对于公因子2,可以看到人均 GDP、人均可支配收入、城镇化率在该因子上具有较大的载荷。因此该因子反映了区域的经济发展。因此将公因子 f2 命名为经济发展水平因子。

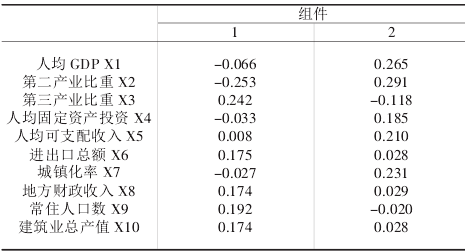

根据表4 的因子得分系数矩阵,利用公式F =(0.47624* F1 +0.40212* F2)/0.87836 =0.54219F1+0.4578F2,可求出四川省各区域发展水平的综合得分。

表3 旋转后的成分矩阵

表4 成分得分系数矩阵

从表5 中可看出,发展水平最好的是成都市,远远超过其他市州,第二的是攀枝花市,而实力较差的是内江市与广元市,表现出区域经济发展不平衡的特点。

表5 四川省各区域发展水平得分情况表

3 四川区域经济差异的影响因素

3.1 自然环境因素

自然地理环境一直是影响一个城市发展的不可缺少的因素。四川省的地理环境主要分为:成都平原、川南丘陵、川西北和攀西高原、川东北盆周地区。

成都拥有最好的自然条件,土地辽阔,土壤肥沃,且有都江堰的水利工程灌溉,提供了最好的农业环境。由于其地势起伏差距小,道路规划建设不仅平坦而且成本低,提供了便利的交通。除此之外,它一直是西南地区的重要枢纽中心,集金融、科教、交通等为一体,所有的优势集合起来为其经济的超前发展奠定了良好的基础。丘陵地区的条件稍差于成都平原,排名第二。它同样拥有较好的农业生产条件,它的地势起伏没有盆地大,建设道路相对来说比较容易。随着时间的推移,它的基础设施逐渐完善,经济也在逐步提升。

盆周地区的环境相对较差,它不利于农作物的种植,气温也不稳定,更严重的是可能会发生水土流失这种情况,不过它拥有较为丰富的天然气资源,可以稍微提升地区经济。

高原地区则是气候恶劣,土地贫瘠,不利于农业的发展,反而更适合林牧业的发展。地区人口密度小,且其道路的建设十分困难,严重阻碍交通,导致经济十分落后。

3.2 投资因素

投资是影响区域经济发展的不可缺少的因素。投资往往拉动着经济的增长,而它的数量和流向也会对经济的不平衡造成一定的影响。由于各区域的自然地理环境、经济基础和政府的政策不同,所以固定资产投资的规模也大有不同。成都的固定资产投资占比最大,且超过其他城市很多,不仅因为成都占据有利的地势,更是交通便利,人才资源丰富,各行各业发展迅速。

3.3 产业结构因素

经济结构向来是经济持续发展的关键因素,而产业结构是经济结构中最重要的环节。四川各市州的产业结构存在很大差异。目前仅有成都和甘孜实现了“三二一”的合理产业结构和布局;其余市州都还是属于“二三一”的产业结构。与其他沿海经济发展较好的地区相比,我省第一产业的占比依旧较高,而第三产业又没有得到更好的发展,各区域的经济基础也不同,因此导致四川各区域的经济发展速度和规模存在较大差异。

3.4 政策因素

成都是9 个国家中心城市之一。国家中心城市定位全国综合实力最强,集聚辐射和引领带动作用最大的特大中心城市,在政治、经济、文化和社会等领域有着重要影响力,并代表国家参与国际竞争的主要城市,所以成都市拥有其他城市无法比拟的政策优势。

4 四川区域经济协调发展的对策和建议

4.1 加强基础设施的建设和提高公共事业的发展

四川省内落后地区,如甘孜等地区经济发展缓慢的主要原因是基础设施的建设薄弱以及公共事业发展缓慢。因此各地区特别是欠发达地区和落后地区的有关政府部门应该彻底落实“三大发展”战略,增加地区的基础设施建设经费,同时可以从发达地区集资,重点支持医疗、交通、教育等方面的建设。

4.2 大力发展区域特色产业

四川各个地区的发展应该以“因地制宜”为原则,规划发展时应该考虑到自身的优势。依托地域文化,旅游资源等发展产业。例如成都市作为四川的省会,是四川的政治经济文化中心,应该重点发展高新技术产业,优化经济结构,同时带动周边地区的发展;“钢铁城市”攀枝花、“酒城”泸州、“盐城”自贡市等,它们可以利用自身所拥有的丰富的自然资源,文化资源大力发展第三产业。

4.3 优化经济结构

保持区域经济持续发展的一个关键点是经济结构的不断优化。第一,我们需要对产业结构进行调整,使各市州达到“三二一”的合理产业结构和布局。因此我们需要大力发展第三产业,且将部分产业进行升级。与此同时可适当增加产业间的竞争力,良性的竞争可以带动其他产业的快速发展,形成高效率的经济环境。第二,我们需要对企业组织结构进行调整,通过在强有力的竞争下依旧具有一定地位的大集团的辐射从而改进其他企业的传统的企业组织结构。在四川具有如此影响力的集团有攀钢集团、五粮液等。第三,我们要大力发展股份制经济和所有制经济,鼓励和提倡民营经济的抗风险能力和快速成长发展的能力。

4.4 出台有利的政策,促进欠发达地区及落后地区的发展

各地区发展差异巨大的一个原因就是国家政策倾斜力度不同。首先,欠发达地区和落后地区的自然环境十分恶劣、经济发展缓慢,因此省级有关政府部门应该充分发挥自己对于宏观经济的调控作用,进行合理的收入再分配,进行有效率的转移支付,加大发达城市的辐射作用,来带动它们的发展。其次政府可以通过财政政策来影响经济的发展。投资对一个地区的经济发展起着举足轻重的作用,因此减少欠发达地区和落后地区投资的企业的税收等有利于吸引投资以及加大现有的投资力度。除此之外,货币政策也是调控宏观经济的重要手段,有关部门可以降低欠发达地区和落后地区的准备金率,从而使得商业银行可以有更多的贷款给想要投资的企业或者想要购买房屋的消费者等,从而促进经济的发展。

川公安备

川公安备